지난 8월 20일에 아내와 함께 ‘명보아트시네마’에 가서 영화 <사랑의 선물>을 관람하였다. 이 영화는 탈북자 출신의 김규민 감독이, 북한 황해도에서 있었던, 한 가족의 사랑을 다룬 슬픈 이야기이다. 나는 며칠 전에 우연히 김 감독이 TV에 출연하여 이 영화에 관해 말하는 것을 들었다. 그 순간 북한 출신 감독이, 북한에서 실제로 있었던 일을 다룬 영화라면, 북한의 실상을 제대로 알릴 것이라는 생각이 들었다. 그래서 인터넷에서 상영관을 알아내어 극장을 찾아갔다.

이 영화의 내용은 1998~1999년 대기근 때 북한 황해도에서 실제로 있었던 일이라고 한다. 당을 위해 열심히 일을 하다가 하반신이 마비된 상이군인 남편 김강호(출연배우 문영동)와 헌신적인 아내 이소정(출연배우 김소민), 그리고 열 살 된 딸 효심(출연배우 김려원) 등 세 명의 가족이 겪는 비극적인 사건이다. 아내는 가족의 생계와 아픈 남편의 병 치료를 위해 힘든 일·궂은일을 가리지 않고 몸이 으스러지도록 일을 한다. 그러나 남편의 약값을 댈 수 없어 여기저기에서 돈을 꾸어 쓰고, 마침내는 자기 몸까지 팔게 된다. 그러다가 매춘행위를 단속하는 경찰에게 잡혀 어려움을 겪는다. 그녀에게 돈을 빌려준, 그 지역의 핵심 당 간부는 이 일을 약점으로 그녀를 위협하여, 남편이 상이군인이 되면서 받은 집을 빼앗으려고 한다. 아내는 딸 효심의 생일날, 어렵게 마련한 돈으로 쌀밥에 계란국을 마련한다. 남편이 돈이 어디서 났느냐고 추궁하자, 아내는 둘러대다가 나중에 ‘장군님 접견자’가 되어 상을 받았다고 거짓말을 한다. 이 말을 들은 남편은 장군님이 주신 ‘사랑의 선물’이라며 감격한다. 그러나 삶에 지친 아내와 남편은 서로에게 부담이 되지 않기 위해, 각자 쥐약을 사서 먹고 생을 마감한다.

영화에서 남편은 돈의 출처를 바로 말하지 못하는 아내에게 “비사회주의자로 낙인찍히면 누가 거들떠볼 것 같으냐?”고 힐난한다. 참다못한 아내는, “당신이 쓰러질 때마다, 아파서 병원에 입원할 때마다 맞는 주사랑 약들은 다 어디서 나는데요?” 하고 따진다. 남편이 “그거야 다 병원에서······.” 라고 말끝을 흐리자 아내는, “요즘 어느 병원에서 주사를 주고 약을 주느냐?”고 소리친다. 그리고 “죽을 만큼 힘들어요. 하루하루가 지옥 같아요. 절약이요? 뭐가 있어야 절약을 하죠!” 하고 울부짖는다. 이 말은 살아보려고 몸부림쳐보았지만, 어찌 할 수 없는 아내의 절규(絶叫)이면서, 동시에 배고픔을 달랠 길 없는 주민들의 외침일 것이다. 북한에서는 ‘고난의 행군’을 강조하면서 자력갱생(自力更生, 남의 힘에 의지하지 않고 자기 힘으로 어려움을 타파한다)과 간고분투(艱苦奮鬪, 고난과 시련을 이겨내면서 있는 힘을 다해 싸운다)로 ‘사회주의 낙원’을 건설하자고 하였다. 이런 선동의 말에 나오는 ‘낙원’은 독재자 김씨 일가와 그의 추종자들이 ‘권력을 독점하며 잘 먹고 잘 사는 곳’으로, 북한 주민에게는 허황한 구호일 뿐이다. 또 다른 장면에서 아내는 “남조선이 ‘갖다 바친 쌀’을 배급받은 적이 없다”고 한다. 이 말은 남한에서 그동안 보낸 쌀이 주민들에게는 배급되지 않았음을 말해 준다.

나는 영화를 보면서 국민을 먹여 살리지 못하는 북한의 암담한 현실에 절망감을 느꼈다. 입으로는 고난의 행군과 당에 대한 충성을 말하면서 주민의 약점을 이용하여 자기 잇속을 챙기는 당 간부의 파렴치한 행동에 분노하였다. 그들이 말하는 구호나 약속이 허황된 선동의 말인 줄 알면서도 따르겠다고 서약할 수밖에 없는 무기력한 남편의 처지에는 연민을 금할 수 없었다. 아내의 가족에 대한 사랑과 헌신, 순진무구한 딸의 말과 행동에는 측은지심(惻隱之心)을 넘어 슬픔이 엄습하였다.

김 감독에 따르면, 이 영화는 북한의 인권문제를 다룬다는 이유로 호응을 얻지 못해 배우 캐스팅(연극이나 영화에서 배역을 정함)부터 국내 개봉까지 어려움이 많았다고 한다. 투자자가 나서지 않아 최소의 비용으로 만들어야 했으므로, 제작비가 3억 원밖에 들지 않은 초저예산 영화가 되었다. 어린이의 배역을 정할 때에는 촬영 현장에 보호자가 따라옴에 따르는 비용을 줄이기 위해 고심하다가 자기의 딸을 캐스팅하였다고 한다. 어렵게 제작을 마치고 국내에서 상영하려고 하니, 정부의 친북정책과 이에 따른 사회 분위기 때문에 상영관을 구할 수 없었다. 그래서 먼저 해외 영화제에 출품하여 영국독립영화제에서 최우수 작품상을, 퀸즈국제인권영화제에서 여우주연상을 받았다. 아울러 밀라노국제영화제, 홍콩 PUFF영화제, 보스턴국제영화제, 런던국제영화감독축제, 오클랜드국제영화제 등에서 공식 상영되거나 수상후보작에 뽑혔다. 이렇게 해외에서 상을 받고, 작품성을 인정받은 뒤에 국내로 들어와 일부의 극장에서 상영하게 되었다고 한다. 이것은 북한의 인권문제를 다룬 영화는 발붙일 곳이 없는 우리의 현실을 단적으로 말해 준다.

북한의 식량난이나 인권문제가 심각한 것은 세계가 다 아는 일이다. 그런데도 북한은 허세를 부리며 한국의 식량 지원을 거절하고 있다. 주민의 먹고 사는 문제도 해결하지 못하며 인권을 탄압하는 북한 집권층의 태도에 실망과 분노를 느끼지 않을 수 없다. 이를 대하는 대한민국 정부는 북한의 비위를 맞추려고 북한의 인권 문제에 입을 다물고 있고, 탈북민을 돕는 일에도 소홀히 하고 있다. 이런 사회적 분위기 때문에 탈북 모자가 굶어 죽는 사건이 일어났고, 그에 따른 대처도 제대로 되지 않고 있다. 이러고도 대한민국이 인권을 존중하는 나라라고 말할 수 있겠는가. 많은 사람이 이 영화를 보면서 북한의 실상을 제대로 알았으면 좋겠다. (2019. 08. 31)

'자료실 > 산문' 카테고리의 다른 글

| 연하장의 진화 (0) | 2020.01.20 |

|---|---|

| 구정(舊正)이 아니라 ‘설·설날’ (1) | 2020.01.14 |

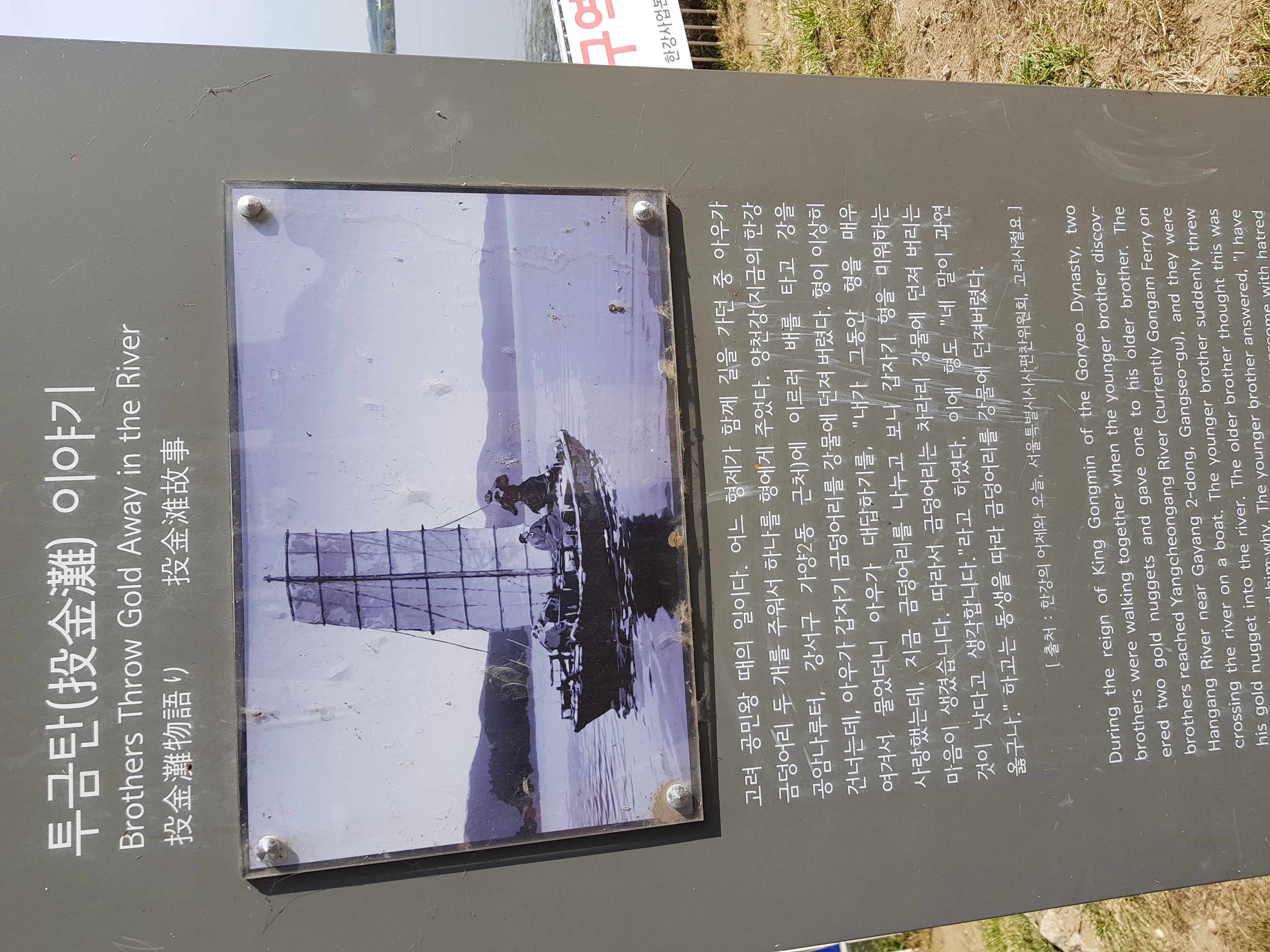

| 우애 깊은 형제 이야기의 현장 (0) | 2019.12.10 |

| 제자를 잘 둔 제자 (0) | 2019.11.19 |

| 세면대 마개와 물컵 (0) | 2019.10.29 |