부산에서 휴전선까지 동해안을 따라 이어지는 7번 국도는 주변의 풍광이 아름답기로 이름나 있다. 속초에서 이 도로를 타고 북쪽으로 약 20km를 가면 송지호가 있다. 송지호를 조금 지나 왼쪽으로 난 도로를 따라 1.5km 쯤 들어가면, 강원도 고성군 죽왕면 오봉 1리에 자리 잡고 있는 왕곡(旺谷) 마을이 나온다. 이 마을은 오음산을 비롯한 다섯 개의 산봉우리로 둘러싸여 있고, 송지호에 의해 분리되어 있어 동해안가에서 보이지 않는다. 그래서 6․25전쟁 때에도 대부분의 집들이 폭격을 피할 수 있었다. 그러므로 고택들이 고스란히 보존되어 있고, 전통마을 분위기를 잘 간직하고 있어 국가 민속 문화재 제235호로 지정되었다.

이 마을은 고려 말 두문동 72현의 한 분인 함부열(咸傅烈)이 조선 건국에 반대하여 인근 간성 지역에 낙향하였고, 그의 손자 함영근이 이 마을에 와서 살면서 마을의 역사가 시작되었다. 이후 임진왜란으로 폐허가 되었다가 다시 마을의 기능을 하게 되었다. 지금 이 마을에는 양근 함씨 및 강릉 김씨를 비롯하여 다양한 성씨 100여 명이 거주하고 있다. 고려 왕조에 대한 충심과 절의로 시작된 이 마을이 600여 년의 역사를 이어올 수 있었던 것은, 밖으로 잘 드러나지 않는 입지 조건과 주변의 바다와 호수, 논과 밭 등 생존에 필요한 요건이 갖추어졌기 때문이다.

이 마을에는 19세기 전후에 건립된 북방식 전통 한옥과 초가집 50여 채가 원형을 간직한 채 옹기종기 모여 있다. 가옥은 안방․사랑방․마루․부엌이 한 건물에 있고, 부엌에 외양간이 붙어 있는 겹집구조로, 강원 북부 지방의 고유 가옥 구조를 보여주고 있다. 눈이 지붕 위에 쌓이지 않고 최대한 흘러내리도록 지붕을 최대한 낮게 드리웠다. 굴뚝은 진흙과 기와를 한 켜씩 쌓아올리고, 맨 위에 항아리를 엎어놓았다. 이것은 굴뚝을 통해 나온 불길이 초가에 옮겨 붙지 않게 하는 한편, 항아리 안에서 열기를 집 내부로 다시 들여보내려는 뜻에서 나온 지혜로운 조치라 하겠다.

예스런 분위기를 간직한 이 마을은 드라마나 영화의 촬영 무대가 되기도 하였다. 국군 홍보 방송물 《배달의 기수》 등 다수의 반공 영화와 TV 문학관 《홍어》가 이곳에서 촬영되었다. 2016년에는 독립운동가이면서 시인인 ‘윤동주’와 고종사촌인 ‘송몽규’를 모델로 한 영화 《동주》가 이 마을에서 촬영되었다. 이 영화를 만든 이준익 감독은 주인공인 ‘동주’와 ‘몽규’가 태어나서 자란 북간도 명동촌 일대와 흡사한 장소를 찾기 위해 사극 세트장부터 한옥촌, 민속마을 등 방방곡곡을 돌아다녔다. 그러다가 북방식 한옥이 고스란히 보존되어 있는 이곳을 촬영지로 선정하였다고 한다. 하나의 지붕 아래 부엌, 마루, 방들이 존재하는 독특한 가옥 구조는 ‘동주’와 ‘몽규’를 둘러싼 가족관계 및 시대상, 지역적 특색까지 한눈에 보여주기에 안성맞춤이었기 때문이다.

이 마을에는 다른 마을에서는 보기 드문 효자각이 두 개나 있다. 하나는 마을 입구 쪽에 있는 ‘양근 함씨 4세 효자각’(1820년 건립)이다. 어린이들을 가르치는 ‘몽학교관(蒙學敎官)’을 지내던 함성욱은 부친의 병환이 위독하자 손가락을 잘라 피를 부친께 먹여 7일을 더 살 수 있게 하였다. 나라에서 그에게 ‘조봉대부(朝奉大夫, 종사품 하 문관의 품계)’의 칭호를 내렸다. 그의 아들 인흥과 인홍, 손자 덕우, 증손자 희용도 자기 아버지의 병환에 손가락을 잘라 피를 먹여 며칠을 연명하게 하였다. 그리고 각각 시묘 3년을 하였다. 조정에서는 이 보기 드문 효자 집안에 벼슬을 내리고, 이를 기리는 비를 건립하게 하였다.

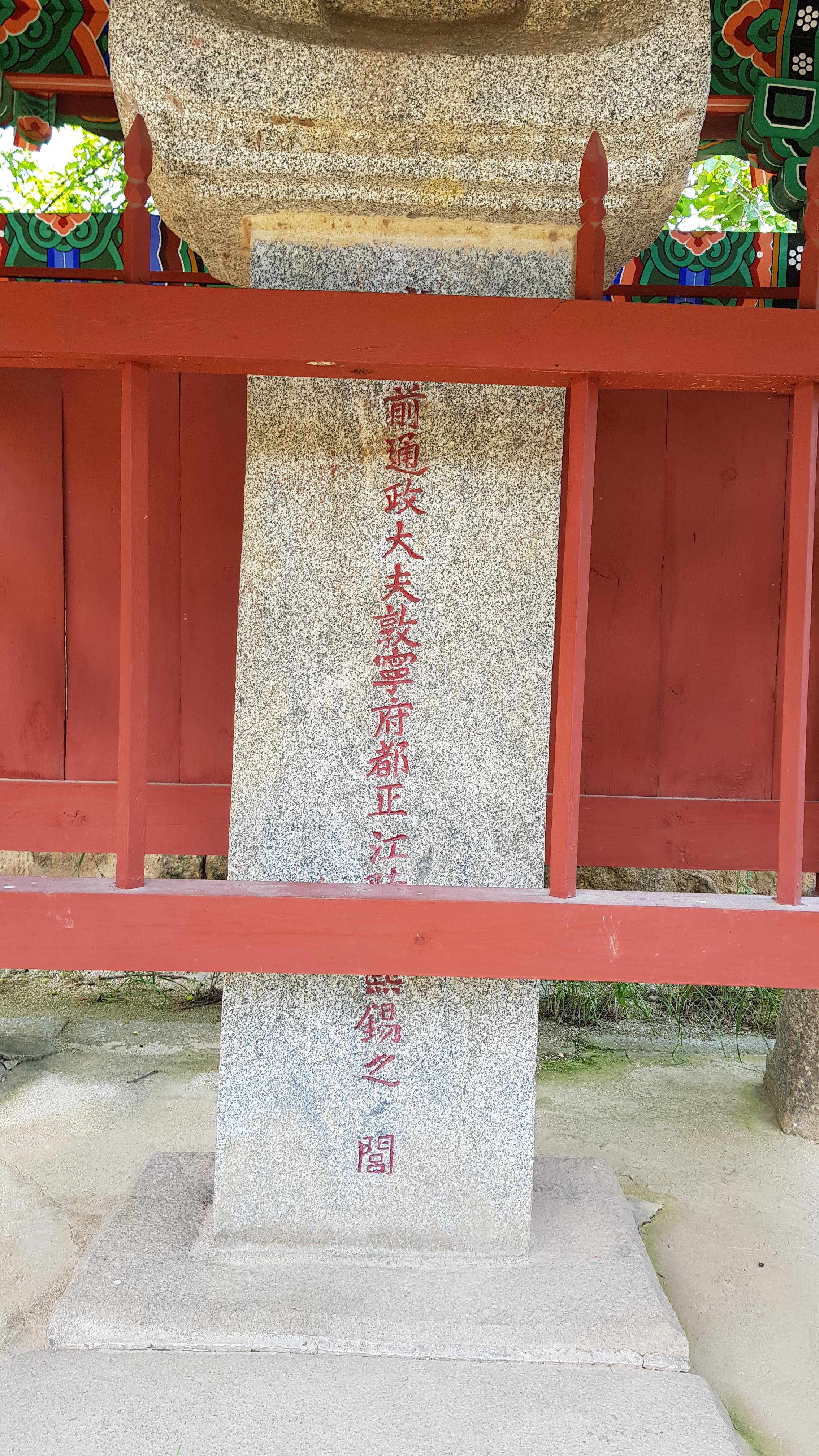

다른 하나는 통정대부 돈령부도정을 지낸 함희석(咸熙錫)의 효행을 기리는 ‘강릉 함씨 효자각’(1869년에 건립)으로, 마을 안쪽에 있다. 함희석은 부모가 병환으로 눕게 되자 바다에 헤엄쳐 나가 귀한 고기를 잡아 부모를 봉양하였다. 그리고 부모가 화상을 입어 움직일 수 없게 되자 지성으로 부모를 보살피는 등 효성을 다하였다. 부모의 상을 당하여서는 3년 동안 범의 보호 아래 시묘를 하였다고 한다.

두 효자비에는 각각 양근 함씨와 강릉 함씨로 다르게 적혀 있다. 강릉 함씨의 원조는 함혁(咸赫)으로, 삼한 초부터 양근(지금의 양평) 지역에 살았다. 그런데 15세손 신(信)이 785년(신라 원성왕 1) 김주원(金周元: 강릉 김씨의 시조)을 따라 강릉에 와서 살게 되어 본관을 강릉으로 하였다고 한다(《강릉 함씨 관향 유래 족보》참조). 그러므로 양근 함씨나 강릉 함씨는 동성동본의 씨족이라 하겠다. 따라서 두 효자각의 효자는 같은 집안의 효행에 관한 이야기이다.

옛사람들은 부모님의 뜻을 살피며 정성으로 봉양하는 외에 조문효도(蚤蚊孝道, 옷을 벗고 누워 자면서 벼룩과 모기에 물려 부모님이 편히 주무시게 하는 효도), 상분(嘗糞, 부모의 병세를 살피려고 그 대변을 맛봄), 단지(斷指, 손가락을 잘라 피를 내어 입에 흘려 넣거나 살을 태워 먹임), 할고(割股, 허벅지 살을 베어 굽거나 삶아서 드림) 등의 극단적인 방법으로 효도를 하였다. 이런 이야기는 신라 경덕왕 때 향덕(向德)이 자신의 넓적다리 살을 베어 아버지를 봉양하였다는 《삼국사기》(신라본기 9 경덕왕조, 권48열전)와 《삼국유사》(권5 孝善)의 기록을 비롯하여 조선 세종 때 간행된 《삼강행실도》에 여러 편 기록되어 있다. 단지․할고한 사람은 대부분 자식이지만, 손자나 아내도 있다. 종이 상전을 위해 단지하는 이야기도 전해 온다. 단지․할고를 한 경우에는 조정에서 관직, 재물을 내리거나 정려를 세워 표창하였다. 이 마을의 두 효자각 중 ‘양근 함씨 4세 효자각’은 단지한 효자 이야기이다.

단지는 부모를 위해 자기를 희생하는 갸륵한 정신이고, 범할 수 없는 숭고한 정신이라는 점에서 크게 표창하고, 권장해 왔다. 이러한 효자 표창은 효를 강조하는 사회적 분위기 조성에 효과적인 방법이었다. 그러나 후대로 내려오면서 단지가 부모님의 병을 고치는 데에 효험이 있는 방법인가를 따져 보게 되었다. 그 결과 이것은 합리적 사고에 의한 것이 아니라, 효 윤리를 강조하기 위한 수단으로 이용되어 왔다고 생각하게 되었다. 일찍이 이상(1910~1937)은 수필 《조춘점묘(早春點描)》의 「단지한 처녀」에서 이를 비판적인 안목으로 다루었다.

왕곡마을에 있는 두 개의 효자각은 그 동안 함씨를 비롯한 인근 지역 주민에게 효행마을에 산다는 자부심과 긍지를 갖게 해 주었을 것이다. 그러나 효에 대한 관념이 변화된 오늘날에는 함씨의 단지 효행이 별다른 감흥을 주지 못하는 옛이야기가 되고 말았다. 단지가 효험이 없는 불합리한 행위로, 효 이념 강화의 도구로 이용되었던 점은 있다. 그러나 부모님의 은덕을 기리고 효도하는 마음만은 존중하고, 이를 비판과 조롱의 대상으로 삼지는 않았으면 좋겠다.(2021. 11. 6.)

'자료실 > 산문' 카테고리의 다른 글

| 선비화(禪扉花) (1) | 2022.01.01 |

|---|---|

| 고령운전자 면허 갱신 (0) | 2021.11.25 |

| 휴대용 선풍기 (0) | 2021.08.29 |

| 술이 나오는 샘[酒泉] (0) | 2021.08.07 |

| 관음송 (0) | 2021.08.02 |