관음송

관란정을 둘러본 뒤에 다시 차를 타고 30분쯤 달려 단종이 노산군으로 강봉(降封)되어 유배되었던 영월 청령포에 도착하였다. 청령포는 영월군청에서 서쪽으로 약 2.3km 떨어진 곳의 서강 건너에 있다.

청령포 나루의 높은 둑에서 강 건너편을 바라보니, 깨끗한 자갈과 흰 모래밭이 강굽이를 따라 펼쳐져 있다. 그 안으로 울창한 송림이 푸르른 빛을 자랑하고, 그 뒤에는 높은 산봉우리가 버티고 있어 강과 송림이 어우러진 아름다운 풍경이었다. 좀 더 자세히 살펴보니, 서쪽의 산봉우리에서 주먹처럼 불룩 나온 평평한 땅의 북․동․남쪽 삼면은 강으로 둘러싸여 마치 섬과 같은 형태를 이루고 있다. 그래서 나룻배를 이용하지 않고서는 오갈 수가 없는 곳이다. 이러한 천연 감옥과 같은 입지 조건 때문에 단종의 유배지로 선정되었던 것 같다.

나룻배를 타고 강을 건너 모래와 자갈길을 조금 걸어 소나무 숲으로 들어갔다. 숲속에는 《승정원일기》의 기록에 따라 단종이 유배되었을 때의 모습을 재현하였다는 어소(御所)가 있다. 거기에는 단종이 머물던 본채(기와집)와 궁녀 및 관노들이 기거하던 행랑채(초가집)가 있다. 그 앞에 단종이 이곳에서 유배생활을 하였음을 알려주는 단묘유지비각(端廟遺址碑閣)이 있다.

본채의 방안에는 단종이 신하를 접견하는 모습을 밀랍 인형으로 재현해 놓았다. 그것을 보면서 단종이, 세종의 장자인 문종의 맏아들로 태어나 사랑과 기대를 한껏 받으며 자라던 모습, 12세에 왕위에 오른 뒤에 두려움과 공포에 떨던 모습, 수양대군에게 왕위를 물려주고 상왕이 되었다가 노산군으로 감봉되어 17세에 이곳으로 유배되던 모습을 상상해 보았다. 이것은 드라마에서 본 적이 있는 단종의 모습과 오버랩(overlap) 되면서 처연(悽然, 애달프고 구슬픈)한 마음이 들었다. 본채를 나와 영조가 친필로 쓴 단묘재본부유지비(端廟在本府遺址碑), 금표비(禁標碑)를 살펴본 뒤에 소나무 숲으로 발길을 옮겼다.

송림에 서니, 낙락장송(落落長松)들이 서 있는 모습이 웅장하며 위엄 있게 보였다. 소나무의 품격 있고 멋진 모습에 나도 모르게 감탄의 말이 튀어나왔다. 많은 소나무 중에서 나의 관심을 끈 것은 송림 중앙의 서편에 있는 ‘관음송(觀音松)’이었다. 안내문에 적힌 것을 보니, 관음송은 높이가 30m이고, 가슴높이 줄기의 둘레가 5m라고 한다. 지상 1.2m 높이에서 갈라진 두 가지의 밑 둘레는 각각 3.3m와 2.95m이다. 나무의 나이는 확실하지 않으나, 단종(1441~1457)이 유배생활을 할 때 이 나무의 갈라진 사이에 앉아서 쉬었다는 이야기가 전해 오고 있어서 약 600년 정도로 추정한다. ‘관음(觀音)’은 불교에서 세상의 소리를 들어 알 수 있는 보살을 가리키는 말이다. 그런데 이 소나무에 관음송이라는 이름을 붙인 것은 무슨 까닭일까? 사람들은 이 소나무가 당시 단종의 비참한 모습을 보았다 하여 볼 관(觀), 들었다 하여 소리 음(音) 자를 써 관음송이라고 하였다 한다. 이 나무는 현재 천연기념물 제349호로 지정되었다.

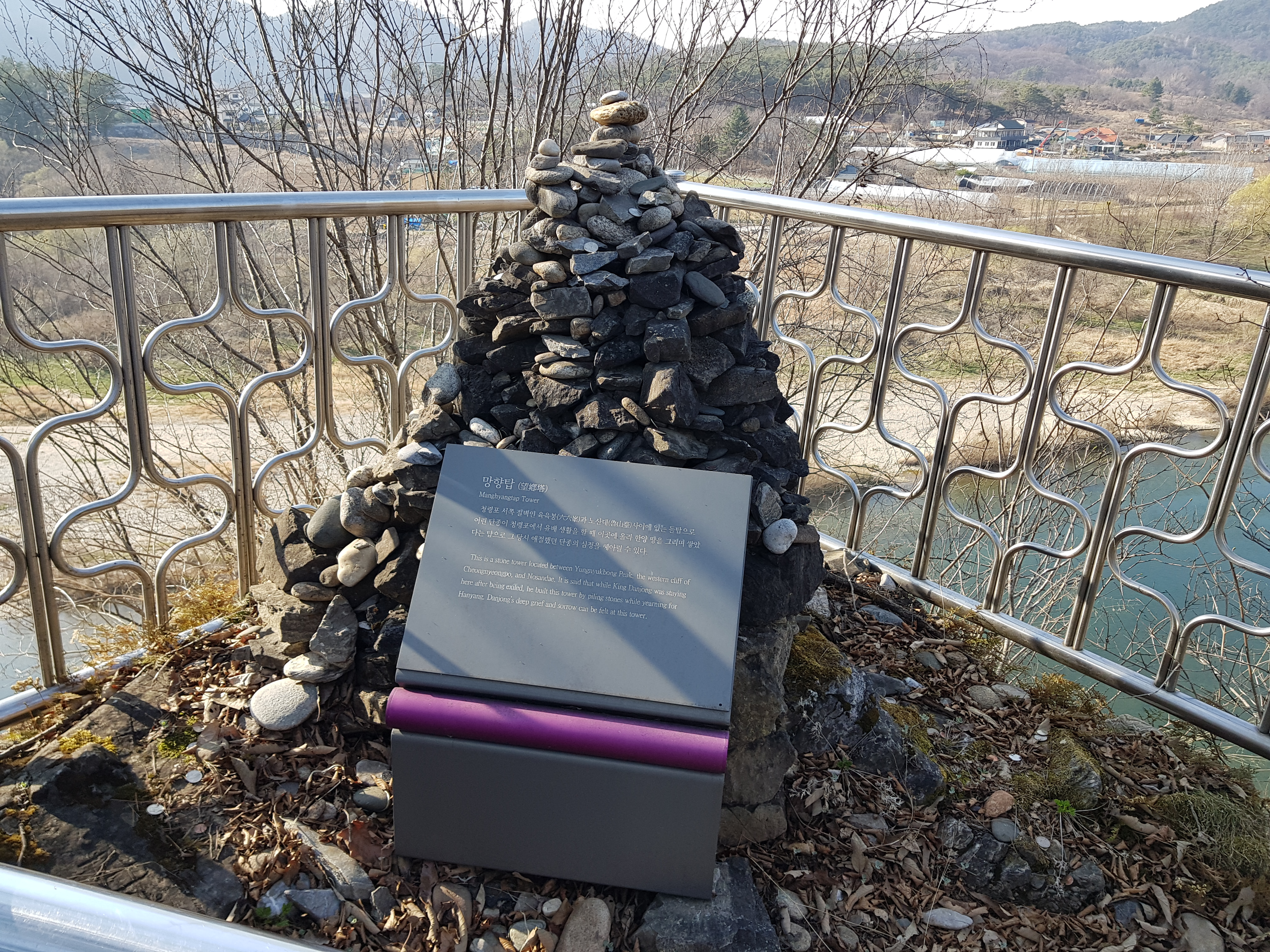

송림 서편의 산을 오르니, 약 80미터 높이의 절벽을 이룬 큰 바위가 있다. 단종은 자주 이곳에 와서 치밀어 오르는 분노와 슬픔을 참을 길 없어 울부짖기도 하고, 절망어린 한숨을 짓기도 하였을 것이다. 사람들은 이곳을 ‘노산대’라고 불렀다. 단종은 원호가 박속에 넣어 보낸 채소를 노산대 밑에서 받았을 것이라 한다. 분노와 슬픔이 가라앉은 뒤에는 정든 고향과 사랑하는 사람들을 생각하고, 정순왕후를 그리며 평안을 비는 간절한 마음으로 돌탑을 쌓았다. 이 탑을 ‘망향탑’이라 한다. 이곳에서 생활하던 단종의 동선은 어소와 관음송, 노산대와 망향탑으로 이어진다.

어린 조카의 왕위를 빼앗은 세조는 그를 이곳으로 유배하면서, 그와 접촉하는 사람에게는 중벌을 내리겠다고 하였다. 그래서 어느 누구도 단종에게 다가갈 수 없었다. 그래서 단종은 슬픔, 분노, 그리움, 고독을 누구에게도 털어놓을 수 없었다. 사람들은 그의 분노에 찬 외침, 고통과 슬픔에 겨운 통곡, 적막과 고독에 지친 몸부림과 한숨을 관음송이 모두 보고 들었을 것이라고 생각하였다. 이것은 나무를 신령스럽게 여기던 당시 사람들이 단종에 대해 느끼는 연민의 정을 소나무에 투사하여 만든 이야기일 것이다. 후대로 내려오면서 민중들은 관음송을 신성시하였고, 국가의 재난을 알려주는 신이성을 지니고 있다고 믿었다. 그래서 불그스레한 나무의 껍질이 검은색으로 변하는 것을 보면, 국가에 재난이 있을 것을 알려주는 것으로 받아들였다 한다.

단종이 청령포에 있는 동안 영월 호장(戶長, 지방관리) 엄흥도(嚴興道)는 밤마다 지키는 군사들 몰래 헤엄쳐서 강을 건너가 단종을 뵙고, 말동무가 되었다고 한다. 그가 본인과 가족의 안위를 건 모험적인 행동을 한 것은 외로운 단종을 위로하려는 충절에서 나온 것이었다. 그의 방문은 고독과 슬픔에 지친 단종에게 큰 위로와 격려가 되었을 것이다. 이곳 어소 담장 밖에는 어소를 향해 엎드리다시피 길게 뻗어 단종을 향해 90도 가까이 고개를 숙이고 있는 것처럼 보이는 소나무가 있다. 사람들은 이를 ‘엄흥도 소나무’라고 불렀다. 이것 역시 엄흥도의 충심을 기리는 민중들의 절절한 마음을 소나무에 투사한 것이라 하겠다.

단종이 청령포에서 두 달 가까이 지낸 여름에 홍수가 나서 청령포에 물이 찼다. 그래서 단종은 영월 부사의 객사인 관풍헌으로 옮겨 지내게 되었다. 그로부터 두 달쯤 지났을 때에 금성대군이 단종의 복위를 꾀한 일이 일어났다. 이를 계기로 단종은 사사(賜死)되었고, 시신은 강가에 버려졌다. 그의 시신에 손을 대는 자는 삼족을 멸한다는 세조의 엄명이 있었으므로, 시신에 손을 대는 사람이 없었다. 이때 엄흥도가 단종의 시신을 몰래 수습하여 산에 묻고, 가족과 함께 숨어버렸다. 그로부터 100여 년이 지난 중종 때 단종의 묘를 찾으라는 어명이 내려졌다. 그때 영월군수 박충원의 꿈에 단종이 나타나 알림으로써 묘를 찾게 되었다. 숙종 때에 노산군은 왕위를 회복하여 묘호(廟號, 임금이 죽은 뒤에 생전의 공덕을 기리어 붙인 이름)를 ‘단종(端宗)’이라 하였다. 그리고 신주를 종묘에 모시고, 능호를 ‘장릉(莊陵)’이라 하였다. 단종의 시신을 수습했던 엄흥도는 충성스럽고 용감한 행동을 인정받아 공조판서로 추증되고, 충의공(忠毅公)이라는 시호를 받았다.

다시 배를 타고 강을 건너온 나는 청령포에서 약 4km 떨어진 장릉(莊陵)으로 갔다. 장릉은 양지바른 곳에 자리 잡고 있었다. 엄홍도가 죽음을 각오하고 몰래 시신을 수습하여 경황 중에 묻은 곳 치고는 좋은 자리인 것 같았다. 능침을 둘러싼 소나무가 모두 봉분을 항해 절을 하듯 묘하게 틀어져 있어 이채로웠다. 조선 왕릉은 대부분 도성 가까이에 있는데, 장릉은 수 천리 떨어진 영월에 있다는 사실이 단종이 비운의 왕이었음을 말해 준다. 단종을 영월로 떠나보낸 뒤에 64년 동안 남편이 있는 영월 쪽을 향하여 매일 절을 올렸다는 정순왕후는 경기도 남양주의 사릉(思陵)에 누워 있다. 두 사람의 영혼이 구속이 없는 저 세상에서 애틋한 사랑을 이어가기를 마음속으로 빌며 발걸음을 옮겼다. (2021. 7. 31)